相続した実家を売却する時にかかる税金には、相続税・登録免許税・印紙税・譲渡所得税の4種類があります。特に相続税と譲渡所得課税は、相続した実家の価値が高ければ高いほど重くのしかかってくる税金です。

しかし実はこうした税金にまつわる特例や特別控除も多く用意されており、それを使うと税金を大幅に軽減できる場合があります。

相続税や譲渡所得課税は自分で申告するものなので、特例や特別控除を知らないまま申告してしまうと、百万円単位で損をしてしまう危険性があるのです。

|

例えばこんなケースも… |

この記事では、以下を分かりやすく解説します。

|

◎相続した実家の売却にかかる相続税・登録免許税・印紙税・譲渡所得税とは何? ◎相続した実家の売却にかかる税金を減らす7つの特例 ◎特例を使う場合と使わない場合の税金シミュレーション ◎売却するなら相続後3年以内に売ってしまうのが節税のポイント |

特例にはいくつか条件がありますが、「相続してから3年10カ月以内」や「住まなくなって3年目の12月末まで」など、3年というキーワードがいくつか登場します。

実家を売却するなら3年以内と目標を立てて売却活動を見据えるのが、節税で失敗しないポイントです。

難しい内容ですが、誰にでも分かりやすいよう噛み砕いて解説しているので、ぜひしっかりと最後まで読んでみてください。

1. 実家の相続から売却までにかかる4つの税金を詳しく解説

実家を相続し、売却する場合にかかる税金は4種類あります。

|

税金の種類 |

概要 |

|

相続税 |

実家を相続した時にかかるもの。 |

|

登録免許税 |

実家を自分の名義に変更した時にかかるもの。 |

|

印紙税 |

実家を売却する売買契約時にかかるもの。 |

|

譲渡所得税+住民税 |

実家を売却して利益が出た時に発生するもの。 |

1-1. 【相続時】相続税は実家を相続した時にかかる

相続税は、相続財産を相続した時にかかる税金です。相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に申告する必要があります。

相続財産には、不動産、預金、有価証券、自転車、保険の権利などがあり、実家を相続した場合にももちろん相続税がかかる対象となります。

ただし、正味の遺産額(債務や葬式費用を差し引いた額)が「基礎控除額」(非課税の額)より少なければ、相続税額はゼロとなります。

|

相続税のポイント・遺産額が「基礎控除額」より少なければ、相続税額はゼロ・実家だけでなく他にも財産を相続した場合は、合算して相続税を計算する |

まず、基礎控除額は以下の計算式で決まります。

|

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |

例えば、法定相続人(民法で定められた相続人)が3人(妻と子ども2人)の場合、

基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

この場合、相続した遺産の合計額が4,800万円以下なら、相続税額はゼロで申告の必要もありません。基礎控除額を超えた場合は、以下のように相続税を計算します。

|

相続税の計算手順 |

|

例:相続財産が2億円を妻と子ども2人で分ける場合(基礎控除額4,800万円) ①課税遺産総額=2億円-4,800万円=1億5,200万円を、法定相続分で配分 ②決められた相続税率を乗じて相続税額を計算(税率と控除額は下の表を参照) ③相続税額を合計する

④財産の取得割合に応じて相続税を負担 |

|

課税価格 |

税率 |

控除額 |

|

1,000万円以下 |

10% |

- |

|

3,000万円以下 |

15% |

50万円 |

|

5,000万円以下 |

20% |

200万円 |

|

1億円以下 |

30% |

700万円 |

|

2億円以下 |

40% |

1,700万円 |

|

3億円以下 |

45% |

2,700万円 |

|

6億円以下 |

50% |

4,200万円 |

|

6億円超 |

55% |

7,200万円 |

なお、このケースは特例を利用しない場合の税率を紹介しましたが、「小規模宅地等の特例」など各種の特例を使うことで相続税を抑えられるケースもあります。小規模宅地等の特例については、「2. 相続した実家の売却にかかる税金を減らす6つの特例」で詳しく解説しています。

1-2. 【名義変更時】登録免許税が売却前の名義変更にかかる

登録免許税は、実家の名義を自分名義に変更する時にかかる税金です。親の名義のままでは不動産売却が難しいため、名義変更(相続登記)が必要です。

|

登録免許税額=固定資産税評価額×0.4% |

例えば、固定資産税評価額が3,000万円の場合、登録免許税額=3,000万円×0.4%=12万円となります。固定資産税評価額は市区町村が計算するもので、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書を見れば確認できます。

登記は手間がかかるものなので司法書士に依頼するのが一般的です。登記手続きを司法書士に依頼する場合、だいたい5万~10万円程度の手数料がかかります。

1-3. 【売却時】印紙税が売買契約の時にかかる

実家を売却する時に交わす売買契約書に必要なのが「印紙税」という税金です。契約書に印紙を貼ることで納めます。

印紙税額は、契約金額つまり実家をいくらで売却するかによって異なり、以下の表のように定められています。なお、平成26年4月1日から令和4年3月31日の間に作成される契約書については軽減措置の対象となり、税額が安くなっています。

|

契約金額 |

印紙税額 |

軽減措置 |

|

100万円超500万円以下 |

2,000円 |

1,000円 |

|

500万円超1,000万円以下 |

1万円 |

5,000円 |

|

1,000万円超5,000万円以下 |

2万円 |

1万円 |

|

5,000万円超1億円以下 |

6万円 |

3万円 |

|

1億円超5億円以下 |

10万円 |

6万円 |

例えば、実家を2,000万円で売却する場合は、印紙税額は1万円となります。

1-4. 【売却したら】譲渡所得税と住民税が価格に応じてかかる

譲渡所得税は、実家を売却して利益が出た場合に払う税金のことです。土地や建物を売った時に得た利益を「譲渡所得」といい、確定申告して納税する必要があります。平成49年までは、譲渡所得税に復興特別所得税が上乗せされています。

また、確定申告した後に、譲渡所得に応じた住民税が市区町村から徴収されます。

①譲渡所得の計算方法

譲渡所得税や住民税の金額を知るためにはまず、譲渡所得がいくらかを計算します。

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) |

取得費とは、不動産の購入代金や建築費、購入手数料、設備費、リフォーム費用などのことで、そこから経過年数に応じた減価償却費用相当額を差し引いた額となります。譲渡費用とは、売却時にかかった仲介手数料などをいいます。

例えば、取得費が4,000万円の実家を7,000万円で売却し、譲渡費用が210万円かかった場合は、

譲渡所得=7,000万円-(4,000万円+210万円)=2,790万円が課税対象となります。

②取得費加算の特例が使える場合

相続してから3年10カ月以内に実家を売却した場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)」に該当し、支払った相続税のうち一定の額を取得費に加算できます。つまり、譲渡所得が安くなり、譲渡所得税も安くなります。

|

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」に該当する場合 譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用+取得費加算額) |

例えば、取得費が4,000万円の実家を7,000万円で売却し、譲渡費用が210万円かかった場合で、取得費に加算できる相続税が1,200万円なら、譲渡所得=7,000万円-(4,000万円+210万円+1,200万円)=1,590万円が課税対象となります。

③譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税や住民税は、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が異なります。売却した年の1月1日時点の所有期間が適用されます。なお、親から相続した住宅の取得時期は、親が住宅を所得した時期をそのまま引き継ぐことができます。

|

短期譲渡所得(5年以下) |

長期譲渡所得(5年超) |

|

|

所得税 |

30% |

15% |

|

復興特別所得税 |

0.63% |

0.315% |

|

住民税 |

9% |

5% |

例えば譲渡所得1,590万円なら、所得税=1,590万円×15%=238万5,000円、復興特別所得税=238万5,000円×2.1%=約5万円、住民税=1,590万円×5%=79万5,000円となり、全て合わせると約323万円となります。

2. 相続した実家の売却にかかる税金を減らす7つの特例

ここからは、相続した実家を売却する際にかかる税金を減らせる特例について紹介します。

相続した実家に住んでいたか住んでいなかったかによって、そもそも使える特例が異なりますので、まずは表で確認してみてください。

|

使える特例 |

使える特例 |

(▲リンクをクリックすると該当の見出しに飛びます。)

なお、こうした特例の細かい適用要件などは必ず国税庁ホームページから最新の情報をご確認ください。年度によっては要件が変更になることもありますのでご注意ください。

2-1. 実家に住んでいた場合に使える6つの特例

相続した実家に相続前から自分も住んでいた場合は、実家を居住用財産とみなせるので、以下の6つの特例が対象となります。ただし、それぞれの特例に適用条件があり、合致する場合のみ適用可能です。

<実家に住んでいた場合=居住用財産とみなされる場合>

|

税金の種類 |

概要 |

|

①取得費加算の特例 |

納めた相続税額の一部を譲渡所得の取得費に算入できるため、譲渡所得税を軽減できる。 |

|

②居住用財産の3000万円特別控除 |

マイホームを売却する場合に、譲渡所得を3,000万円まで控除できる。 |

|

③小規模宅地の特例 |

330㎡までの土地(実家が建っていた土地)の評価額を、80%減額できる。3,000万円控除と併用できる。 |

|

④10年超所有の場合の軽減税率の特例 |

住宅を10年以上所有している場合に、売却益が出た時の譲渡所得の税率を軽減できる。 |

|

⑤平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1000万円控除 |

平成21年~22年に取得した土地の保有期間が5年以上の場合、譲渡所得から1,000万円を控除できる。3,000万円控除とは併用不可。 |

|

⑥居住用財産の買換え特例 |

居住用財産を売って別の住居に買い替える場合に、再度売却時するまで元のマイホームの譲渡所得課税を先送りできる特例。3,000万円控除や住宅ローンと併用不可。 |

なお、①と②の特例は併用できないため、それぞれいくらになるか計算してみてお得になる方を使って申告すると良いでしょう。

他の特例についても組み合わせによっては併用できないケースがあるため、申告の際はお近くの税務署や税理士に相談することをおすすめします。

①取得費加算の特例

相続財産には「取得費加算の特例」があり、相続してから3年10カ月以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡した試算の取得費に加算できます。正式には「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。

これは、相続した実家に住んでいた場合も住んでいなかった場合も使えます。

この特例を使うと、譲渡所得から一定の額を差し引けるため、譲渡所得にかかる所得税を減らせます。

以下が、特例を使える3つの適用要件です。全てを満たしていなければ利用できません。

|

特例を使わない場合の所得税は以下ですが、

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) |

特例を使う場合は、以下のように相続税額の一定額を「取得費加算額」として差し引き、譲渡所得税を減らすことができます。

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用+取得費加算額) |

ただし、取得費加算の特例を利用する際には、3つの注意点があります。

|

詳しくは、「【相続税軽減】取得費加算の特例を分かりやすく解説」の記事もご覧ください。

条件によって軽減できる所得税の金額は異なりますが、うまく利用すれば大幅に所得税を減らすことができるでしょう。

②居住用財産の3000万円特別控除

「居住用財産の3000万円特別控除」とは、住んでいる不動産を売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例のことです。

3,000万円控除は金額が大きくかなりお得な制度です。大幅に譲渡所得を抑えることができ、場合によっては所得税をゼロにすることもできるため、適用条件かどうかぜひ確認してみましょう。

|

【適用条件】

|

生活の拠点になっている場合に適用されるため、別荘やこの特例を受けるためだけの住居は対象となりません。

先ほど説明したように譲渡所得は以下の計算式で算出できます。

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) |

計算した譲渡所得が3,000万円以下なら、譲渡所得税や住民税をゼロにできます。

③小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」とは、330㎡までの宅地を売却する場合にその土地の評価額を80%減額できる特例のことで、相続税を大幅に減らすことができます。

|

減額の詳細 条件に合致する場合、 |

|

【適用条件(同居していた親族(子など)が相続した場合)】 |

※同居していなかった場合の条件は異なります。「2-2. 実家に住んでいなかった場合」で解説しています。

<注意点>

ただし、この小規模宅地等の特例を受けると相続税が軽くなる半面、実家を譲渡した時の取得費に加算できる相続税も少なくなるため、譲渡所得税が高くなる可能性があります。

相続した実家を売却する場合は、小規模宅地等の特例で相続を減らす方がお得なのか、この特例を受けずに売却時に取得費加算の特例を受ける方がお得なのか、充分に考慮する必要があります。

④10年超所有の場合の軽減税率の特例

住んでいた実家の所有期間が10年を超えている場合に、売却して利益が出た時の譲渡所得にかかる税率を軽減できる特例です。

|

6,000万円以下の部分 |

6,000万円超の部分 |

|

|

所得税 |

10.21% |

15.315% |

|

住民税 |

4% |

5% |

|

合計 |

14.21% |

20.315% |

この特例は、先ほど説明した「②居住用財産の3000万円特別控除」と併用して適用できます。

⑤平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1000万円控除

平成21年または平成22年に取得し、所有期間が5年以上の土地を売却した場合は、譲渡所得から1,000万円を控除できます。

この特別控除を受けるための条件は以下で、全てを満たす必要があります。

|

⑥居住用財産の買換え特例

譲渡所得が3,000万円を超える場合に適用を検討したい特例です。居住用財産を売って別の住居に買い替える場合に、将来(再度売却時する時)まで元のマイホームの譲渡所得課税を先送りできる特例です。

この特例を受けるための条件は以下です。

|

譲渡資産の適用条件

買換え先の資産の要件

|

あくまで先送りするだけなので、将来マイホームを譲渡した時に課税されるため、注意が必要です。また、3,000万円控除との併用はできないこと、新しく購入した住居の住宅ローン控除との併用もできません。

2-2. 実家に住んでいなかった場合に使える3つの特例

相続した実家に住んでいなかった場合は、以下の3つの特例が対象となります。ただし、それぞれの特例に適用条件があり、合致する場合のみ適用可能です。

<実家に住んでいなかった場合に使える3つの特例>

|

税金の種類 |

概要 |

|

①取得費加算の特例 |

納めた相続税額の一部を、譲渡所得の取得費に算入できるため、譲渡所得税を軽減できる。 |

|

②相続空き家の3000万円特別控除 |

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション以外)が相続によって空き家になった場合に、譲渡所得から3,000万円控除できる |

|

③小規模宅地等の特例 |

家なき子特例ともいわれる特例。330㎡までの土地(実家が建っていた土地)の評価額を、80%減額できる。3,000万円控除と併用できる。 |

なお、取得費加算の特例とそれ以外の特例は併用ができないため、それぞれいくらになるか計算してみてお得になる方を使って申告すると良いでしょう。

①取得費加算の特例

相続財産には「取得費加算の特例」があり、相続してから3年10カ月以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡した試算の取得費に加算できます。正式には「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。

これは、相続した実家に住んでいた場合も住んでいなかった場合も使えます。

この特例を使うと、譲渡所得から一定の額を差し引けるため、譲渡所得にかかる所得税を減らすことができます。

以下が、特例を使える3つの適用要件です。全てを満たしていなければ利用できません。

|

特例を使わない場合の所得税は以下ですが、

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) |

特例を使う場合は、以下のように相続税額の一定額を「取得費加算額」として差し引き、譲渡所得税を減らすことができます。

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用+取得費加算額) |

ただし、取得費加算の特例を利用する際には、3つの注意点があります。

|

詳しくは、「【相続税軽減】取得費加算の特例を分かりやすく解説」の記事もご覧ください。

条件によって軽減できる所得税の金額は異なりますが、うまく利用すれば大幅に所得税を減らすことができるでしょう。

②相続空き家の3000万円特別控除

「相続空き家の3000万円特別控除」とは、相続によって空き家になった不動産を売却した場合に使える控除のことです。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。

3,000万円控除できる特例なので、適用できればかなり所得税を減らすことが可能です。譲渡所得が3,000万円以下なら、譲渡所得税がゼロです。ぜひ適用条件に合致してるか確認してみてください。

この特例には、以下のような適用条件があります。

|

適用条件は多いですが、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、マンションでないこと、売却時の耐震基準に適合した家屋であることに該当すれば、適用できるケースが多いでしょう。

耐震基準をクリアしていない場合は、耐震リフォームをするか、解体して更地にする選択肢もあります。

先ほど説明したように譲渡所得は以下の計算式で算出できます。

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) |

計算した譲渡所得が3,000万円以下なら、譲渡所得税をゼロにできます。

特例についてさらに詳しく知りたい方は、「【所得税軽減】空き家売却の3,000万円控除について徹底解説」の記事もご覧ください。

③小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」とは、330㎡までの宅地を売却する場合に、条件に合致すればその土地の評価額を80%減額できる特例のことです。

実家に住んでいなかった場合は適用要件がかなり厳しいのですが、特例が使えれば相続税を大幅に減らすことができます。賃貸物件などに住んでいて自己所有の家を持っていないことが条件で、「家なき子特例」などともといわれます。

|

減額の詳細 条件に合致する場合、 |

|

【適用条件(同居していない子が相続した場合)】

|

<注意点>

ただし、この小規模宅地等の特例を受けると相続税が軽くなる半面、実家を譲渡した時の取得費に加算できる相続税も少なくなるため、譲渡所得税が高くなる可能性があります。

相続した実家を売却する場合は、小規模宅地等の特例で相続を減らす方がお得なのか、この特例を受けずに売却時に取得費加算の特例を受ける方がお得なのか、充分に考慮する必要があります。

3. 特例でこんなにお得!ケース別の税金シミュレーション

2章では、実家に住んでいた場合と住んでいなかった場合のケースに分けて、使える特例の条件や内容を紹介しました。ここからは、実際に特例を使うとどのくらい税金が軽減されるのか、シミュレーションしてみましょう。

3-1. 取得費加算の特例を使う場合VS使わない場合

実家を相続してから3年10カ月以内に売却した場合は、相続税のうちの一定額を取得費に算入できるため、譲渡所得額(いくら利益が出たか)を低く抑え、譲渡所得税や住民税を軽くすることができます。

|

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」に該当する場合

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用+取得費加算額) |

以下の例の場合、特例を使う場合と使わない場合でシミュレーションし、金額を比較しましょう。

|

【相続時】父親が亡くなり、相続財産として不動産6,000万円と預金6,500万円(合計1億2,500万円で債務は無し)を引継ぎ、相続税を2,500万円納付済み。 |

①相続から3年10カ月以内に売却した場合(取得費加算の特例あり)

まず、取得費加算の特例ありの場合の計算方法です。

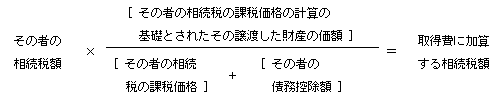

取得費に加算できる相続税額は、以下の計算式で求められます。

この条件で取得費に加算できる相続税は、2,500万円×(6,000万円÷1億2,500万円)=1,200万円となります。

譲渡所得を計算すると、7,000万円-(4,000万円+210万円+1,200万円)=1,590万円となります。

所得税=1,590万円×15%=238万5,000円

復興特別所得税=238万5,000円×2.1%=約5万円

住民税=1,590万円×5%=79万5,000円

全て合わせると、約323万円となります。

②相続から3年10カ月を過ぎてから売却した場合(取得費加算の特例なし)

同じケースで、3年10カ月を過ぎてから売却したために取得費加算の特例を受けられなかった場合を計算します。

譲渡所得は、7,000万円-(4,000万円+210万円)=2,790万円となります。

所得税=2,790万円×15%=418万5,000円

復興特別所得税=418万5,000円×2.1%=約8万7,800円

住民税=2,790万円×5%=139万5,000円

全て合わせると、約664万9,600円となります。

➡特例ありの場合と比べると、約342万円多い

3-2. 居住用財産の3000万円特別控除を使う場合VS使わない場合

相続した実家に自分も住んでいた場合、居住しなくなってから3年目の12月末までに売却するなどの条件をクリアすれば、売却した時の譲渡所得からら3,000万円を控除できます。

以下の例の場合、特例を使う場合と使わない場合でシミュレーションし、金額を比較しましょう。

|

実家の売却価格が7,000万円、取得費が4,000万円で、譲渡費用は210万円かかった。売却した年の1月1日時点での所有期間は、親が住み始めてから5年を超えている。 |

①居住用財産の3000万円特別控除を使える場合

いくつか条件はありますが、住まなくなってから3年目の12月末までに相続した実家を売却すると、この控除を使うことができます。

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) |

譲渡所得を計算すると、7,000万円-(4,000万円+210万円)=2,790万円ですが、控除できる3,000万円よりも譲渡所得が低いため、譲渡所得課税はゼロです。

②居住用財産の3000万円特別控除が使えない場合

同じケースで、相続した実家から自分も退去し3年目の12月末以降に売却した場合は、控除が適用されません。

譲渡所得は、7,000万円-(4,000万円+210万円)=2,790万円となります。

所得税=2,790万円×15%=418万5,000円

復興特別所得税=418万5,000円×2.1%=約8万7,800円

住民税=2,790万円×5%=139万5,000円

譲渡所得課税の合計は、約664万9,600円となります。

➡特例が適用されないと、約665万円もの税金を払わなければならない

4. 実家売却で損しないための2つのポイント

最後に、実家売却に関わる税金で損しないための2つのポイントを解説します。

|

①実家を購入した当時の資料を探すこと

②実家を売却するなら3年以内に売ってしまおう |

4-1. 実家を購入した当時の資料を探すこと

実家を購入した当時の資料(売買契約書など)があると、税金を大幅に安くできる可能性があります。なぜならば、所得税の計算に使う「取得費」を高く設定できるからです。

実家を売却して利益が出た場合には「譲渡所得」に応じた税金を払う必要があります。その計算式は、以下のようになっています。

|

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) |

計算式を見ると、取得費の額が高ければ高いほど、譲渡所得を抑えられ、支払う税金も安くなることが分かりますよね。

購入時の金額が分からないと5%ルールが適用

購入した当時の価格が分からない場合、取得費は5%ルールで算出しなければなりません。これは、売った金額の5%を買った金額と見なすというルールです。

例えば、相続した実家を7,000万円で売却し、譲渡にかかった費用が300万円のケースで考えます。5%ルールだと取得費は350万円で、譲渡所得=7,000万円-(350万円+300万円)=6,350万円になります。仮に3,000万円控除の特例対象だっとしても、3,350万円が課税対象となり、670万円もの税金を納める必要があります(税率が20%の場合)。

ところが、もし当時の価格が分かれば、それよりも取得費を高く設定できることが多く、結果的に節税につながります。

購入金額が分かる場合の方が有利

購入時の価格が分かる場合、建物の経過年数に応じた減価償却費用相当額を差し引いた額を取得費にできます。

先ほどの例で、10年前に購入した実家の価格が5,000万円(土地3,000万円+建物2,000万円)だった場合、減価償却費用相当額を差し引いた取得費を計算すると4,442万円となります。すると、譲渡所得=7,000万円-(4,442万円+300万円)=2,258万円となり、3,000万円控除が適用されれば譲渡所得税はゼロに抑えられます。

取得費をどちらで設定するかによって、かたや670万円の税金を払い、かたや税金がかからないケースがありえるのです。

このように、実家をいくらで買ったかを示す資料を探すことが、税金対策でかなり重要なポイントです。

4-2. 実家を売却するなら3年以内に売ってしまおう

3章をお読みいただき、「取得費加算の特例」と「居住用財産の3000万円特別控除」を使う場合と使わない場合で、税金額にかなりの差が生まれることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

|

取得費加算の特例

居住用財産の3000万円特別控除 |

※もちろん他にもいくつか適用条件があるため、適用条件をご確認ください。

※この2つの特例は併用できません。

つまり、相続した実家を売却する予定があるなら、特例や特別控除が受けられる3年以内に売却することを見据えて行動するのが良いでしょう。

損しない実家の売却方法について知りたい方は、「損しない実家売却の手順を分かりやすく解説!税金・相続対策も丸わかり」の記事をご覧ください。

まとめ

実家を相続して売却するまでの税金と、その節税方法について詳しく解説しました。

相続税や譲渡所得課税はかなり高額になりがちで、特例を知っていると知らないとでは税金にかなり差が生まれます。利用できそうな特例の条件を確認し、計算してみて、できるだけ税金を抑えられる特例を採用しましょう。

|

実家に住んでいた場合に使える特例 |

実家に住んでいなかった場合に使える特例 |

|

|

また、3年以内の売却などが条件になっている特例もあるため、実家を売却するならば3年を目途に早めに売却活動をスタートさせるようにしましょう。

|

宮城・仙台で「はじめての不動産相続」なら |

|

はじめての不動産相続。どこに何を相談したらいいのか、お困りではありませんか? ・どこに相談すればいいのか? ・遺産分割は? ホームセレクトなら、どの段階からでも無料で相談ができます。また、相続に必要な手続きの無料診断サービスや相続の流れやアドバイスも実施しています。 さらに、相続の手続きを進めるうえで依頼する必要がある専門家(司法書士・税理士・弁護士)のご紹介や、納税で損をしないように減税制度のアドバイスもすべて無料! 宮城・仙台で「はじめての不動産相続」なら |

閉じる

閉じる

出典:

出典: